カルシウムは、骨や歯の形成に欠かせない重要なミネラルです。

しかし、現代人の食生活では不足しがちと言われています。

今回の記事では、カルシウムの働き、効果的な摂取方法、カルシウムを含む食品などを詳しく解説します。

カルシウムとは

カルシウムは、人体内最も多く存在するミネラルです。

その99%は骨や歯に存在し、残りの1%は筋肉、神経、血液などに存在します。

カルシウムは、骨や歯の形成だけでなく、筋肉の収縮、神経伝達、血液凝固など、様々な生命活動に関与しています。

生命維持に不可欠!ミネラルの役割と効果的な摂取方法を徹底解説

カルシウムの働き

カルシウムは、骨や歯の形成に欠かせない栄養素として知られています。

しかし、その働きはそれだけではありません。

カルシウムは、筋肉の収縮や神経伝達、血液凝固など、体の様々な機能に関与するマルチタスクな栄養素なのです。

【完全ガイド】栄養素の役割と効果的な摂取方法を徹底解説!健康維持に役立つ知識を網羅

骨と歯の形成と維持

カルシウムは、骨や歯の主要な構成成分です。

体内のカルシウムの約99%が骨や歯に存在し、骨格の形成と維持に重要な役割を果たしています。

筋肉の収縮と弛緩

筋肉が収縮したり弛緩したりするにも、カルシウムが必要です。

カルシウムが筋肉細胞に入り込むと、筋タンパク質が変化し、筋肉が動かせるようになります。

神経伝達

神経細胞間の情報伝達にも、カルシウムが重要な役割を果たしています。

神経細胞から神経細胞へ情報を伝える際には、カルシウムイオンが信号として使われます。

血液凝固

血液が固まる際にも、カルシウムが必要です。

カルシウムが血液中のタンパク質と結合することで、血栓が形成され、出血を止めることができます。

心臓の機能

心臓の筋肉の収縮にも、カルシウムが必要です。

カルシウムが心臓の筋肉細胞に入り込むと、心臓が規則正しく拍動するようになります。

ホルモンや酵素の分泌

カルシウムは、ホルモンや酵素の分泌にも関与しています。

カルシウム濃度が変化することで、様々なホルモンや酵素の分泌が調節されます。

その他の働き

カルシウムには、上記以外にも様々な働きがあります。

例えば、細胞膜の安定化、免疫機能の調節、血圧の調整などにも関与しています。

カルシウムの必要量

カルシウムの必要量は、年齢や性別によって異なります。

- 乳幼児:500~650mg

- 学童期:650~800mg

- 成人:650mg

- 高齢者:800mg

カルシウムの吸収を促進する栄養素

カルシウムは、体内で吸収される量は限られています。

そこで、カルシウムの吸収を促進する栄養素を積極的に摂取することで、効率的にカルシウムを体内に取り込むことができます。

主な栄養素とその働きをご紹介します。

ビタミンD

- カルシウムの吸収を促進する役割

- 日光を浴びることで体内で生成

- 魚介類、キノコ類、卵類、乳類に多く含まれる

ビタミンのすべてがわかる!種類・役割・効果・過剰摂取のリスクまで徹底解説

ビタミンK

- 骨の形成を促進する役割

- 緑黄色野菜に多く含まれる

タンパク質

- カルシウムの吸収を促進する役割

- 肉類、魚類、大豆製品などに多く含まれる

その他の栄養素

- マグネシウム:骨の形成を促進する

- リン:カルシウムの吸収を促進する

- 食物繊維:カルシウムの吸収を促進する

カルシウムの吸収を阻害する要因

せっかくカルシウムを多く摂取しても、吸収されなければ意味がありません。

実は、カルシウムの吸収を阻害する要因は意外と身近に潜んでいます。

リン

リンは、カルシウムと結合して不溶性の化合物を作るため、カルシウムの吸収を阻害します。

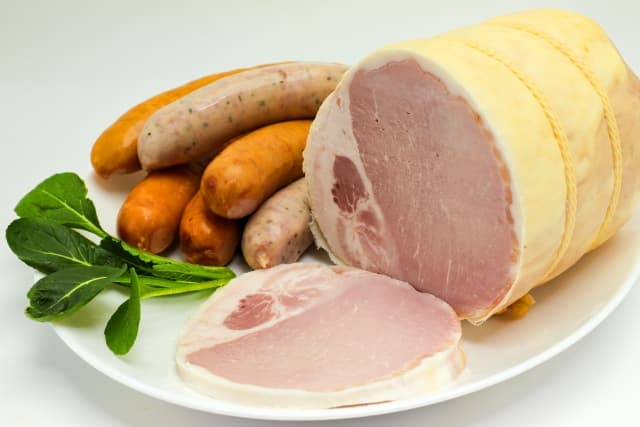

肉類、魚類、加工食品など、リンを多く含む食品の過剰摂取は控えましょう。

カフェイン

カフェインは、カルシウムの排泄を増加させるため、吸収を阻害します。

コーヒー、紅茶、コーラなど、カフェインを多く含む飲料の過剰摂取は控えましょう。

アルコール

アルコールは、カルシウムの吸収を阻害するだけでなく、骨の形成を抑制する働きもあります。

過度な飲酒は控えましょう。

食物繊維

食物繊維は、カルシウムと結合して不溶性の化合物を作るため、吸収を阻害する可能性があります。

しかし、食物繊維は健康にとって重要な栄養素でもあるため、適度に摂取することが大切です。

シュウ酸

シュウ酸は、カルシウムと結合して不溶性の結石を作るため、吸収を阻害します。

ほうれん草、チョコレート、紅茶など、シュウ酸を多く含む食品の過剰摂取は控えましょう。

カルシウムを多く含む食品

カルシウムを多く含む食品と1日の目安量は以下のとおりです。

| 食品 | 100gあたりのカルシウム含有量 (mg) | 食べる量目安 |

|---|---|---|

| 牛乳 | 106 | 1カップ (200ml) |

| ヨーグルト | 104 | 1カップ (150g) |

| チーズ | 640 | プロセスチーズ 1枚 (20g) |

| 小魚 | 500-1000 | ちりめんじゃこ 大さじ2 (10g) |

| 豆腐 | 350 | 木綿豆腐 1/2丁 (150g) |

| 納豆 | 100 | 1パック (50g) |

| ほうれん草 | 105 | 1束 (100g) |

| ワカメ | 160 | 乾燥ワカメ 10g |

| 桜エビ | 1170 | 10g |

| しらす干し | 350 | 大さじ2 (10g) |

| ゴマ | 560 | 大さじ1 (5g) |

| アーモンド | 260 | 10粒 |

- 上記はあくまで目安です。

- 食品の種類や調理方法によって、カルシウム含有量は異なります。

- バランスの良い食事を心がけ、様々な食品からカルシウムを摂取しましょう

バランスの取れた食事で健康をゲット! 栄養素と献立のポイントを徹底解説

カルシウムの摂取方法

カルシウムは、食事から摂取するのが基本です。

上記の食品を積極的に摂るようにしましょう。

また、日光を浴びることで、体内でビタミンDが生成され、カルシウムの吸収が促進されます。

サプリメントの活用

食事から十分なカルシウムを摂取するのが難しい場合は、サプリメントの活用も検討しましょう。

サプリメントを選ぶ際には、吸収率の高いカルシウム化合物が配合されているものを選ぶようにしましょう。