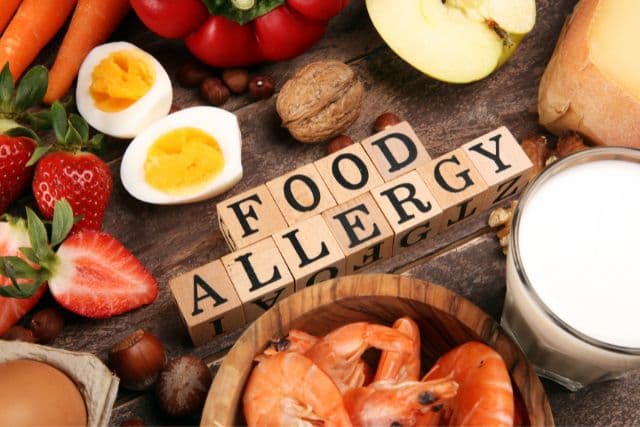

近年、健康志向や食生活の多様化に伴い、食物アレルギーを持つ方が増えています。

特に乳幼児期に発症することが多く、成長とともに自然治癒するケースもあります。

中には、大人になって発症することもあります。

食物アレルギーは、適切な知識と対策を講じれば、日常生活の中で安全に過ごすことができます。

そこで今回の記事では、食物アレルギーとはどのようなものなのか、原因、症状、診断、対策方法などを詳しく解説します。

食物アレルギーとは?

食物アレルギーとは、特定の食べ物を摂取することで、免疫システムが過剰反応を起こし、様々な症状が現れる病気です。

近年、食物アレルギーを発症する人が増えています。

特に乳児期に発症することが多く、成長とともに自然治癒するケースもありますが、大人になって発症することもあります。

原因

食物アレルギーの原因となる物質は、主に「アレルゲン」と呼ばれるたんぱく質です。

アレルゲンは、体内に侵入すると、免疫システムが本来の敵と誤認し、攻撃しようとします。

しかし、本来無害なアレルゲンに対して免疫システムが過剰反応を起こしてしまうのが、食物アレルギーの原因です。

症状

食物アレルギーの症状は、人によって様々ですが、主に以下のものが挙げられます。

- 皮膚症状(じんま疹、かゆみ、赤み、腫れ)

- 消化器症状(腹痛、下痢、嘔吐、吐き気)

- 呼吸器症状(喘息、鼻水、アナフィラキシー)

これらの症状は、食物を摂取してから数分~数時間以内に現れることが多いです。

重症の場合は、アナフィラキシーを起こし、呼吸困難や血圧低下などの症状が現れる場合もあります。

診断

食物アレルギーの診断は、血液検査や皮膚テストなどで行われます。

血液検査では、特定の食物に対する特異抗体(IgE抗体)の量を測定します。

皮膚テストでは、食物のアレルゲンを皮膚に注射し、反応を観察します。

対策

食物アレルギーの根本的な治療法は、現在ありません。

しかし、以下の対策によって、症状を抑えることができます。

- アレルゲンを避ける: アレルゲンとなる食物を摂取しないことが、最も確実な対策です。

- エピペンを持ち歩く: アナフィラキシーを起こした場合は、エピペンを注射することで症状を抑えることができます。

- 食物摂取制限カードを携帯する: 外食などで自分の食物アレルギーを伝えるために、食物摂取制限カードを携帯しておくと便利です。

特定原材料とは?

特定原材料とは、食品表示法に基づき、アレルギー反応を引き起こすことが明らかになった8種類の食品を指します。

具体的には以下の8種類です。

- えび

- かに

- くるみ

- 小麦

- そば

- 卵

- 乳

- 落花生(ピーナッツ)

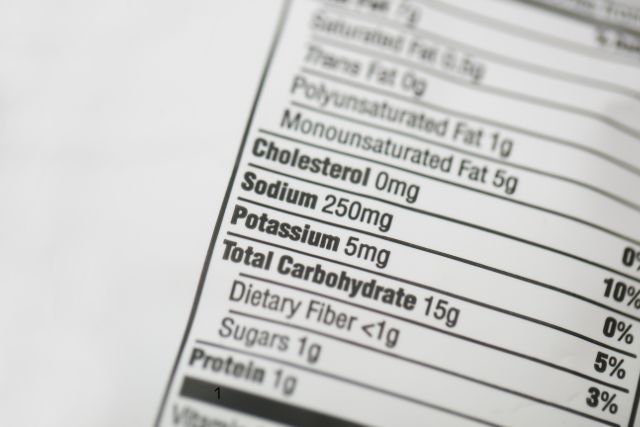

これらの食品は、重篤なアレルギー反応を引き起こす可能性が高いため、食品の名称の近くに太字で表示することが義務付けられています。

例えば、以下のようになります。

- えびせんべい(小麦・乳を含む)

原材料欄にも、アレルゲンを含む原材料を表示する必要があります。

- 原材料:小麦粉、えび、乳製品、砂糖、食塩

その他、加工助剤としてアレルゲンを使用している場合は、原材料欄に「(〇〇を含む)」とカッコ書きで表示する必要があります。

- ゼラチン(牛肉・豚肉由来)

小麦アレルギーとは?症状・原因・診断・対処法について解説します

グルテンアレルギーと小麦アレルギーの違いを徹底解説!症状と食事制限のポイント

乳製品アレルギーと上手に付き合う:症状、原因、対処法、代替食品まで完全ガイド

特定原材料に準ずるもの

特定原材料以外にも、アレルギーを引き起こす可能性のある食品はたくさんあります。

これらの食品は、特定原材料に準ずるものと呼ばれ、表示が推奨されています。

具体的には以下の20種類です。

- いか

- あわび

- いくら

- オレンジ

- カシューナッツ

- キウイフルーツ

- 牛肉

- ごま

- さけ

- さば

- 大豆

- 鶏肉

- バナナ

- 豚肉

- りんご

- ゼラチン

- マカダミアナッツ

- アーモンド

- くるみ

- やまいも

食物アレルギーの注意点

食物アレルギーを持つ方は、以下の点に注意する必要があります。

乳幼児期のアレルギー発症

食物アレルギーは、乳児期に発症することが多く、成長とともに自然治癒するケースもあります。

しかし、大人になってもアレルギー症状が残る場合もあります。

乳児期に食物アレルギーを発症した場合は、定期的に医師の診察を受け、症状の変化を観察することが大切です。

交叉アレルギー

食物アレルギーを持つ方は、別の食物にもアレルギーを持つ可能性があります。

これを「交叉アレルギー」といいます。

例えば、牛乳アレルギーを持つ人が、牛肉や羊肉にもアレルギーを持つことがあることが分かっています。

これは、牛乳と牛肉・羊肉に共通するたんぱく質に対して、アレルギー反応を起こしてしまうためです。

交叉アレルギーの可能性がある食物については、医師に相談する必要があります。

隠れアレルゲン

食品には、原材料表示に記載されていない「隠れアレルゲン」が含まれている場合があります。

例えば、パンの中には、小麦粉だけでなく、乳製品や卵が含まれている場合があります。

また、加工食品の中には、大豆やナッツ類などのアレルゲンが微量に含まれている場合があります。

隠れアレルゲンを避けるためには、食品表示をよく確認することが大切です。

食物アレルギーと上手に付き合うために

食物アレルギーは、日常生活に支障をきたす可能性がありますが、適切な対策を講じれば、安全に過ごすことができます。

以下では、食物アレルギーと上手に付き合うための方法をご紹介します。

食物摂取制限カードの活用

食物摂取制限カードは、自分の食物アレルギーを周囲に伝えるためのカードです。

カードには、氏名、顔写真、アレルギー対象となる食物、症状、緊急連絡先などが記載されています。

外食や旅行など、自分の食物アレルギーを伝えにくい場面で役立ちます。

外食時の注意点

外食する場合は、事前にレストランに問い合わせて、アレルギー対応が可能かどうか確認しましょう。

また、メニュー表をよく確認し、自分が食べられるものを選びましょう。

分からないことがあれば、店員に尋ねることを躊躇しないでください。

情報収集と最新情報の確認

食物アレルギーに関する情報は、日々更新されています。

最新の情報を収集し、自分の知識を常にアップデートすることが大切です。

情報収集の方法としては、以下のようなものがあります。

- 医療機関や患者団体が運営するウェブサイト

- アレルギーに関する書籍や雑誌

- インターネット上の情報

食物アレルギーは、適切な知識と対策を講じれば、日常生活の中で安全に過ごすことができます。

このコンテンツが、食物アレルギーに関する理解を深め、上手に付き合うための参考になれば幸いです。