脂質は、私たちの体にとって必要不可欠な栄養素の一つです。

しかし、摂りすぎは肥満や脂質異常症などのリスクを高めるとも言われています。

今回の記事では、

- 脂質の役割

- 効果的な摂取方法

- 食品ごとの含有量など

脂質に関するあらゆる情報を解説します。

脂質とは?

脂質は、水に溶けずに有機溶媒に溶ける栄養素です。

炭水化物、タンパク質と並ぶ三大栄養素の一つです。

1グラムあたり9キロカロリーと、三大栄養素の中でも最も高いエネルギーがあります。

体内でエネルギー源として利用されるほか、ホルモンや細胞膜の構成成分として重要な役割を担っています。

しかし、摂りすぎると生活習慣病の原因となるため注意が必要です。

【完全ガイド】栄養素の役割と効果的な摂取方法を徹底解説!健康維持に役立つ知識を網羅

【完全ガイド】炭水化物の役割と効果的な摂取方法を徹底解説!健康維持に役立つ知識を網羅

脂質の種類と役割

脂質は、以下のように分類されます。

脂肪酸

脂肪酸は、炭素、水素、酸素で構成される有機化合物です。

脂肪酸は、炭素鎖の長さや構造によって、以下の3種類に分類されます。

| 飽和脂肪酸 | 炭素鎖に二重結合を持たない脂肪酸です。 動物性脂肪やバターなどに多く含まれます。 |

| 一価不飽和脂肪酸 | 炭素鎖に1つの二重結合を持つ脂肪酸です。 オリーブオイルやアボカドオイルなどに多く含まれます。 |

| 多価不飽和脂肪酸 | 炭素鎖に2つ以上の二重結合を持つ脂肪酸です。 魚や亜麻仁油などに多く含まれます。 |

中性脂肪

中性脂肪は、脂肪酸とグリセリンが結合してできた脂質の一種です。

トリグリセリドとも呼ばれています。

体内に最も多く存在する脂肪です。

中性脂肪は、体内で以下のような役割を果たします。

| エネルギー源 | 体内で必要に応じて分解され、エネルギー源となります。 |

| 細胞膜の構成成分 | 細胞膜のリン脂質の構成成分。 細胞の形や機能を維持します。 |

| 臓器の保護 | 皮下脂肪や内臓脂肪は、臓器を衝撃や寒さから保護します。 |

| ホルモンやビタミンの吸収・代謝 | 中性脂肪は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D、E、Kの 吸収・代謝を助ける役割があります。 |

リン脂質

リン脂質は、脂肪酸、グリセリン、リン酸、窒素化合物で構成される脂質の一種です。

リン脂質は、体内で以下の役割を果たします。

| 細胞膜の二重層構造を形成する | 親水性頭部は細胞膜の外側、疎水性尾部は細胞膜の内側に向いて並び、二重層構造を形成します。 |

| 細胞膜の透過性を制御する | リン脂質二重層は、水やイオンなどの透過性を制御します。 |

| 細胞膜の機能を維持する | 膜タンパク質と結合して、細胞膜の様々な機能を維持します。 |

コレステロール

コレステロールは、ステロイドと呼ばれる脂質の一種です。

コレステロールは、体内で以下の役割を果たします。

| 細胞膜の構成成分 | 細胞膜のリン脂質と結合して、細胞膜の構造と機能を維持します。 |

| ホルモンの材料 | ステロイドホルモンや副腎皮質ホルモンなどの材料となります。 |

| 胆汁酸の材料 | 脂肪の消化吸収を助ける胆汁酸の材料となります。 |

脂質不足による影響

脂質が不足すると、以下のような影響が現れる可能性があります。

エネルギー不足

脂質は、炭水化物に次いで重要なエネルギー源です。

脂質が不足すると、エネルギー不足となります。

- 疲労感や集中力の低下

- 筋肉量の減少など

の症状が現れる可能性があります。

皮膚や髪のトラブル

脂質は、皮膚や髪の細胞膜の構成成分です。

不足すると、

- 皮膚が乾燥する

- 髪がパサつく

- 抜け毛が増える

ようになる可能性があります。

免疫力の低下

脂質は、免疫細胞の膜の構成成分です。

不足すると、免疫力が低下します。

よって、風邪や感染症にかかりやすくなる可能性があります。

脂溶性ビタミンの吸収障害

脂質は、脂溶性ビタミンであるビタミンA、D、E、Kの吸収を助ける役割があります。

不足すると、これらのビタミンの吸収が阻害され、ビタミン欠乏症を引き起こす可能性があります。

ビタミンのすべてがわかる!種類・役割・効果・過剰摂取のリスクまで徹底解説

ホルモンバランスの乱れ

脂質は、ホルモンの材料となります。

不足すると、ホルモンバランスが乱れ、月経不順や性機能低下などの症状が現れる可能性があります。

脂質の過剰摂取による影響

脂質の過剰摂取は、様々な健康リスクを引き起こす可能性があります。

肥満

脂質は、炭水化物やタンパク質よりもカロリーが高いです。

過剰摂取すると肥満の原因となります。

肥満は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病のリスクを高めます。

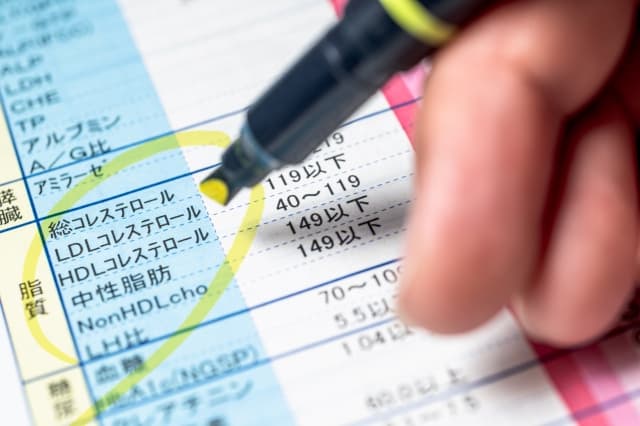

脂質異常症

- 血液中のLDLコレステロール(悪玉コレステロール)や中性脂肪の増加

- HDLコレステロール(善玉コレステロール)の減少

につながります。

脂質異常症は、動脈硬化や心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを高めます。

脂肪肝

肝臓に脂肪が蓄積して脂肪肝を引き起こす可能性があります。

脂肪肝は、放置すると肝硬変や肝臓癌などの重篤な病態に発展する可能性があります。

膵炎

膵臓の働きを阻害し、膵炎を引き起こす可能性があります。

膵炎は、激しい腹痛や嘔吐などを伴う急性症状と、慢性的に膵臓の機能が低下する慢性症状があります。

胆石症

胆汁中のコレステロールが結晶化して胆石症を引き起こす可能性があります。

胆石症は、激しい腹痛や背中の痛みなどを伴う症状が現れます。

効果的な脂質の摂取方法

脂質を効果的に摂取するには、以下の点に注意することが重要です。

適度な量を摂取する

1日の摂取量を適切に調整しましょう。

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」によると、18~64歳の男性の脂質の目標摂取量は1日65g以下、女性は50g以下となっています。

飽和脂肪酸の摂取量を控える

飽和脂肪酸は、動物性脂肪や加工食品に多く含まれています。

飽和脂肪酸の過剰摂取は、肥満や脂質異常症などのリスクを高める可能性があります。

不飽和脂肪酸を積極的に摂取する

不飽和脂肪酸は、魚や植物油などに多く含まれています。

不飽和脂肪酸には、体内の悪玉コレステロールを減らす効果があります。

食物繊維を多く含む食品を摂取する

食物繊維は、脂質の吸収を抑える効果があります。

脂質を多く含む食品

脂質を多く含む食品をご紹介します。

| 動物性脂肪 | 牛肉、豚肉、鶏肉、乳製品など |

| 植物性脂肪 | オリーブオイル、ごま油、えごま油、魚など |

| 加工食品 | 揚げ物、スナック菓子、インスタントラーメンなど |

サプリメント

食事だけで脂質を十分に摂取するのが難しい場合は、サプリメントを利用するのも一つの方法です。

脂質は、健康な体を作るために必要不可欠な栄養素です。

適切な量を、バランス良く摂取するようにしましょう。