米粉パン作り、挑戦したけどうまくいかなかった…

- 「全然膨らまない」

- 「焼いたらカチカチに固くなった」

- 「中がベタつく」

など、米粉パン作りには小麦パンとは違う難しさがあり、失敗談をよく耳にします。

せっかく材料を揃えて時間をかけたのに、残念な結果になってしまうのは辛いですよね。

でも、大丈夫!

米粉パン作りには、いくつかの「失敗しやすいポイント」「原因」そして「解決策」があります。

それらを知っていれば、失敗をぐっと減らし、美味しい米粉パンにたどり着くことができます。

今回の記事では、米粉パンがなぜ失敗しやすいのかという基本的なことから、初心者さんがつまずきやすい具体的な失敗例、その原因と明日から実践できる解決策までを徹底解説します。

この記事を読んで、もう失敗を恐れずに、自信を持って米粉パン作りを楽しみましょう!

なぜ失敗しやすい?米粉パンの特性を理解しよう

米粉パンが小麦パンと比べて「難しい」「失敗しやすい」と言われるのには理由があります。

それは、米粉と小麦粉の最も大きな違いである「グルテン」の存在です。

小麦粉には、水を加えて捏ねることでグルテンという粘弾性のあるネットワークが形成されます。

これがパン生地の骨格となります。

酵母が発生させるガスをしっかりと包み込み、生地を膨らませる役割をします。

一方、純粋な米粉(グルテン不使用のもの)にはグルテンがありません。

そのため、小麦パンのようなしっかりした骨格ができません。

そのままではガスを保持しにくく、膨らみにくいのです。

グルテンの代わりに、バインダー(つなぎ)を使ったり、米粉の種類や水分量を厳密に調整したりする必要があります。

また、米粉の種類によって吸水率や性質が異なります。

レシピ通りに作ってもうまくいかないことがある原因の一つです。

米粉パン成功のための「基本の3つのコツ」

まず、具体的な失敗例を見る前に、米粉パン作り全般に共通する、成功のための基本的なコツを押さえましょう。

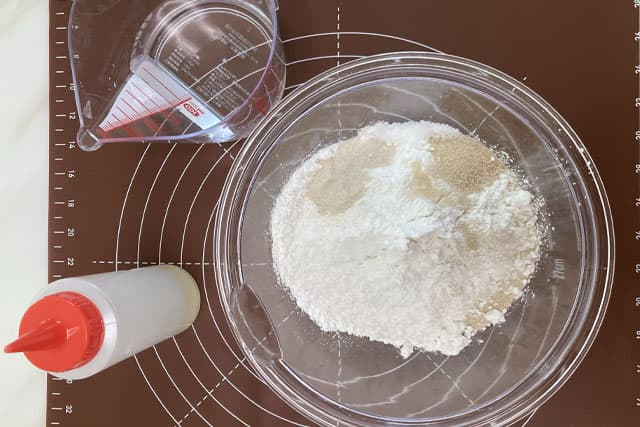

材料は正確に「計量」する!

米粉パンは、小麦パン以上に水分量が仕上がりに大きく影響します。

米粉の種類によっても吸水率が違います。

レシピに記載されている分量はあくまで目安。

ですが、まずは正確にスケールで測ることが非常に重要です。

特に、グルテンフリーの場合は、水分量とバインダー(サイリウムハスクなど)の量が少し違うだけで、生地の状態が大きく変わります。

「米粉選び」がとにかく重要!

前述の通り、米粉の種類によってパンの出来上がりは劇的に変わります。

レシピで指定されている種類の米粉(例:「製パン用米粉(グルテン入り)」や「グルテン不使用の製パン用米粉」など)を使うのが最も失敗しにくい方法です。

特にこだわりがない場合は、「製パン用」と記載されているものを選ぶと良いでしょう。

菓子用米粉などはパンには向かないことが多いです。

「温度管理」を意識する!

ドライイーストや天然酵母を使ったパン作りにおいて、酵母が元気に働くためには適切な温度が必要です。

特に一次発酵・二次発酵の温度は、レシピで指定されている温度帯(例:30〜40℃など)を守るようにしましょう。

温度が低すぎると発酵が進まず、高すぎると酵母が弱ったり過発酵になったりします。

オーブンの発酵機能や、湯煎などを活用するのも有効です。

これで解決!よくある失敗とその原因・対策

米粉パン作りで遭遇しやすい具体的な失敗例と、それぞれの原因、そして今日からできる対策を見ていきましょう。

全然膨らまない・重く固いパンになる(最も多い悩み)

原因

- 使っている酵母が死んでいる、または不活性である(古い、保存状態が悪いなど)。

- 酵母を溶かす水温が低すぎる、または熱すぎる(適温は35〜40℃程度)。

- 砂糖の量が少なすぎる、または塩の量が多すぎる(酵母の働きを阻害する)。

- 発酵温度が低すぎる、または発酵時間が短い。

- 生地が乾燥してしまった。

- レシピに対して米粉の種類が合っていない(吸水率が違う、パンに向かない種類など)。

- グルテンフリーの場合:バインダー(サイリウムハスクなど)が足りない、または品質が悪い。混ぜ方が不十分でバインダーが均一に水分を吸っていない。

- グルテン入りの場合:捏ね不足でグルテンの膜が十分にできていない。

対策

- 新しいドライイーストを使う。

- 指定された温度のぬるま湯を使う。

- 材料は正確に測る。

- レシピ通りの温度と時間を守ってしっかりと発酵させる。湯煎や発酵機能を使う。

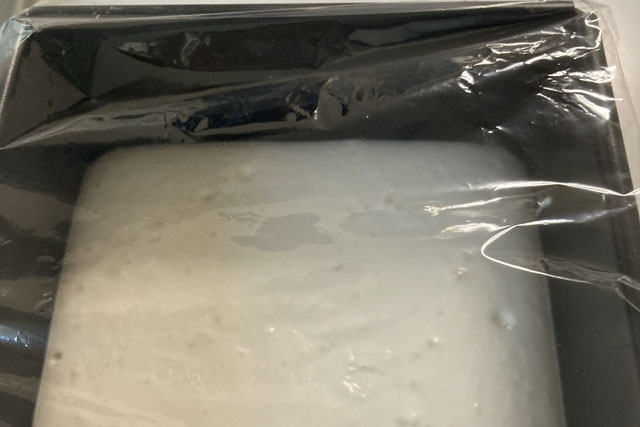

- 発酵中は生地が乾燥しないようにラップや濡れ布巾で覆う。

- レシピで推奨されている米粉の種類を選ぶ。

- グルテンフリーの場合:レシピ通りのバインダー量を使う。材料をしっかり混ぜ合わせ、バインダーが水分を吸って生地に粘りが出るまで待つ。

- グルテン入りの場合:生地につやが出て、薄い膜ができるまでしっかり捏ねる。

中が詰まっている・キメが粗い(期待通りの食感にならない)

原因

- 一次発酵、二次発酵ともに不足している(ガスが十分に発生していない)。

- 生地の混ぜ方・捏ね方が不十分(グルテンやバインダーが上手く機能していない)。

- グルテンフリーの場合:混ぜ不足で気泡が均一に入っていない。

対策

- レシピに示された発酵時間と温度を守り、生地の状態(膨らみ具合)をしっかり観察して発酵完了を見極める。

- グルテン入りの場合:生地がつややかになるまでしっかり捏ねる。

- グルテンフリーの場合:バインダーを加えた後、レシピに示された時間、または生地に粘りが出るまでしっかり混ぜる。

表面だけ膨らんで腰折れする・焼いている途中でしぼむ

原因

- 過発酵! 特に二次発酵で生地を膨らませすぎると、焼成前に生地の力がなくなり、オーブンの中でしぼんでしまいます。

- 成形時のガス抜きが不十分だった。

- グルテンフリーの場合:生地の構造が小麦より弱いため、過発酵になりやすい。生地量に対して型が大きすぎる。

対策

- 二次発酵はレシピの目安時間を参考にしつつ、生地が1.5倍〜2倍程度になったら完了とする(膨らみすぎない!)。指で軽く触れて、ゆっくり跡が戻る程度が目安。

- 成形時は生地を傷めないように優しく、でもしっかりとガスを抜く。

- グルテンフリーの場合:二次発酵の見極めは特に慎重に。適切な型のサイズを選ぶ。

皮が硬い・パサつく

原因

- 焼成時のオーブン庫内の乾燥(蒸気不足)。

- 焼きすぎ(水分が飛びすぎる)。

- 生地自体の水分量が少ない。

- 発酵中に生地が乾燥した。

対策

- 焼成開始時にオーブンに霧吹きをするか、お湯を入れた耐熱容器を庫内に入れるなどして蒸気を発生させる。

- レシピ通りの焼き時間・温度を守る。

- レシピに示された水分量を正確に測る。

- 発酵中はラップやビニール袋でしっかりと覆い、生地が乾燥しないようにする。

中が生焼け・ベタつく

原因

- 焼き時間や温度が足りない。

- 焼きあがった後、十分に冷まさずにカットしてしまった(湯気でベタつく)。

- 生地の水分量が多すぎる。

対策:

- レシピ通りの時間・温度でしっかりと焼く。心配な場合は、少し時間を延長したり、温度を調整して焼き加減を確認したりする。

- 焼きあがったら、必ず網の上で完全に冷ましてからカットする!これが非常に重要です。

- 次回作る際は、レシピの水分量を少し減らす調整を検討する。

ホームベーカリーでの失敗を防ぐには

ホームベーカリー(HB)は米粉パン作りを簡単にしてくれます。

しかし、HBならではの失敗ポイントもあります。

コース選びの間違い

小麦用のコースで米粉パンを焼くと失敗しやすいです。

「米粉パンコース」(グルテン入り/なし)がある場合は、必ずそれを選びましょう。

材料を入れる順番

機種によって材料を入れる順番が指定されていることが多いです。

特にイーストや水分、塩の場所は重要なので、取扱説明書をよく確認しましょう。

具材の投入タイミング

レーズンなどの具材を入れる場合、指定された投入ブザーのタイミングを逃す。

こうなると上手く混ざらなかったり、生地を傷めたりします。

対策

ホームベーカリーの取扱説明書を熟読しましょう。

指定のコースと材料の投入順、タイミングを守ることが最も重要です。

失敗を恐れず、米粉パン作りを楽しもう!

米粉パン作りで失敗してしまうのは、あなたが不器用なのではありません。

米粉という素材が小麦とは違う特性を持っているからです。

今回ご紹介した

失敗の原因と対策

成功のための基本のコツ

を知っていれば、きっと次からは美味しく焼けるはずです。

一度や二度うまくいかなくても、それは美味しいパンへの道のりの一つです。

失敗から学んで、ぜひ再挑戦してみてください。

まずは、基本をしっかり押さえたこちらのレシピから試してみるのがおすすめです!

米粉パン基本のふわもちレシピ:初心者さんも失敗しない作り方(オーブン・ホームベーカリー対応)

パンならではの「ふわもち」食感と優しい味わいは、手作りの苦労を忘れさせてくれるほどの美味しさです。

失敗を乗り越えて、ぜひご自宅で焼きたての米粉パンを楽しんでくださいね!