こんにちは。

静岡県焼津市にある米粉パン教室アトリエよしです。

- パンを焼いたけどボソボソしている

- パンがうまく膨らんでいない

- なんか見た目から美味しくなさそうなんだけど

こんな経験はありませんか?

発酵がうまくいかない原因はいくつかあります。

イースト関連記事。

今回の記事では、ドライイーストが発酵しない原因と対処法についてご紹介していきます。

イーストが発酵しないとどうなる?

発酵がうまくいかないとパン生地が膨らみません。

パンが膨らんでいなくても材料は同じだから、味は変わらないはず!

そう思っていたら、それは大きな間違い。

発酵がうまくいかなかったパンは、以下のようになります。

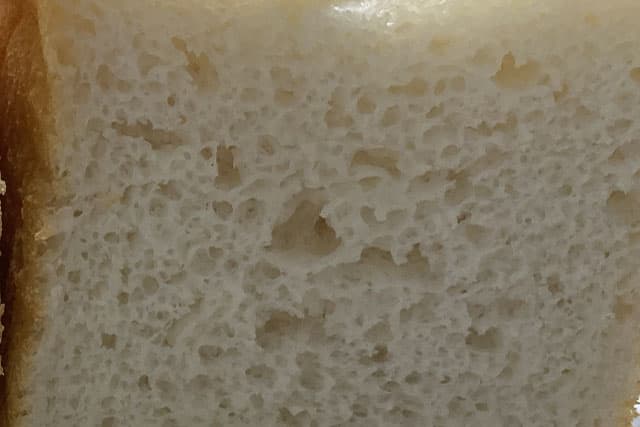

- ボソボソして美味しくない

- 生地が硬い、ふわふわ感がない

- 断面が目詰まりを起こしてしまい、うまく膨らまない

- 見た目にも美味しくなさそう

失敗は成功のもと!というけれど、せっかく作るのなら失敗なく美味しいパンを作りたいですよね。

パンが膨らまない原因

では、なぜ発酵に失敗してしまうのか、その原因を見ていきましょう。

発酵の温度が低すぎる

生地を発酵させるときの温度を理解していないこともあります。

特に、冬場の室温の低い時期は発酵のスピードがゆっくりになります。

発酵時のパンが膨らみやすい温度は、

- 1次発酵が25℃から30℃

- 2次発酵が30℃から40℃

常温発酵の場合は、室温の温度に左右されやすいので注意が必要です。

オーブンレンジの発酵機能や発酵器があれば、使うのがベスト。

一定の温度で管理ができるので冬場でも使えます。

発酵機能がないオーブンの場合、保冷バックやクーラーボックスで温めながら行う方法もあります。

発酵による失敗関連記事

米粉パンの失敗原因【ういろう化してしまう人の特徴と対策法を教室講師が解説します】

計量が適当

パンを作るうえで大切なのは、材料を正確に計量すること。

美味しいパンを作るなら、目分量は絶対やめましょう。

失敗しないパン作りの方法は、きちんとスケールで測るようにすること。

スケールもできれば、0.1g単位の微量計の方がいいです。

「ちょっと位ならまぁいいか。」

そのわずかな誤差が仕上がりを左右します。

特に、加えすぎに注意しなければならないのは以下の材料です。

| 材料名 | 発酵しなくなる理由 |

| 塩 | 浸透圧でイースト菌が死滅する |

| 砂糖 | イーストが糖分が分解しきれない |

| 乳製品 | 乳脂肪分が発酵を阻害する |

これらの材料は加えすぎると発酵が進まなくなる原因に繋がります。

レシピの分量通りに作ることが最も大切です。

こね不足

こね方が足りないのも、よくある失敗原因のひとつ。

「10分もこねたから、じゅうぶんだろう」

こう判断するのは不正解。

時間ではなく、パンの生地の状態で判断しましょう。

こね上がりはグルテンチェックをして判断します。

【グルテンチェック】

パン生地をこねることでグルテンという膜が発生します。

グルテンはパンが発酵するときに発生する炭酸ガスやアルコールを抱える役割があります。

グルテンの膜がしっかりできているかを確認するのがグルテンチェックです。

こね具合が足りないと、グルテン膜の形成が十分にできず、酵母から発生した炭酸ガスを抱えることができません。

しっかり生地をこねることで、炭酸ガスを多く抱え込みパンがきちんと膨らみます。

米粉100%パンの場合は、グルテンがないのでしっかり捏ねる必要はありません。

打ち粉のしすぎ

水分量の多い生地を扱いやすくするために打ち粉を使いますが、打ち粉の量にも注意が必要です。

打ち粉を多くするということは、生地に小麦粉を追加しているということになります。

米粉の場合も同じです。

結果として、生地表面の水分が奪われてパサパサしてしまい乾燥につながります。

打ち粉をする時には、作業台などに薄く張る程度にすることを意識しましょう。

1次発酵が長すぎる

- 発酵時には、しっかり膨らんでいたのに焼いたら縮んでしまった

- 途中までうまく膨らんでいたのに、急に生地が縮んでしまった

こういった経験はありませんか?

これらは過発酵が原因です。

発酵は、1次発酵と2次発酵の2回取ります。

それには、以下の目的があります。

| 1次発酵 | パン生地を休ませて発酵を進める |

| 2次発酵 | 成形後の生地にボリュームを出させる |

1次発酵は、発酵を進める目的があり、炭酸ガスが大量に発生されます。

発酵後にガス抜きを行います。

ガス抜きは、生地内のガスを一定にするために行います。

2次発酵では、パンを膨らませる目的があります。

ガス抜きをしたことで、生地の中のガスがキメの細い状態で溜まっていくのでふっくらとパンが膨らみます。

ここで1次発酵を長く取りすぎてしまうと、パンが膨らまなくなってしまいます。

その結果、ボリュームのないパンが焼き上がります。

対処法としては、1次発酵の膨らみ具合を確認することです。

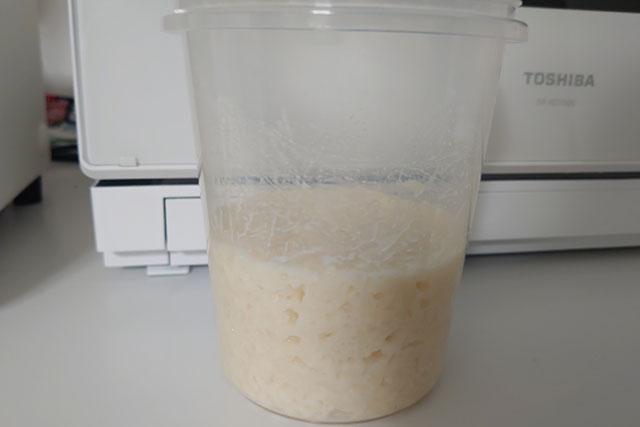

1次発酵完了の目安は、生地が2倍〜2.5倍に膨らむまで。

その際に、フィンガーテストをして生地の状態をチェックしましょう。

人差し指に強力粉をつけて、人差し指の第2関節まで指を入れる。

指を抜いてみて、しばらく生地の穴が塞がらなければ発酵は完了です。

米粉パンの場合は、グルテンがないのでフィンガーチェックの工程はありません。

また、発酵も小麦のパンと同じようには膨らみません。

1.2倍ほどが目安となるので間違えないようにしましょう。

発酵後の生地を必要以上に触る

- 成形があまりうまくいかなくて、なんか気になる・・・

- ここだけちょっと直しちゃおう!

こんな経験、誰しもありますよね。

でも、2次発酵後に生地を触るのは絶対にやめましょう。

生地内の炭酸ガスが抜けてしまい、焼き上がりが膨らまない原因になります。

イーストや天然酵母が古すぎる

イーストや天然酵母は生き物です。

時間が経ってしまったものは活動が弱くなり、発酵する力も少なくなってきます。

イーストの賞味期限は長いもので未開封で約2年。

使用後は、冷蔵保存で1ヶ月程度で使い切るのが理想です。

冷凍保存も可能なので、利用頻度によって判断してみてください。

天然酵母はそのままだと1週間程度しか持たないので、種継ぎをするなどして酵母を元気にしてあげてくださいね。

過乾燥

生地の表面が乾燥してしまうのもパンの膨らみ方に影響します。

ベンチタイムや発酵時には乾燥しないように注意しましょう。

また、乾燥すると冬場などは分割や成形中にもボールを被せておくのも手です。

米粉パンの場合、小麦のパン以上に乾燥に注意を払ってください。

オーブンや天板の予熱をしていない

なぜ、オーブンの余熱が必要なのか?

その理由は、パンの膨らみ方にあります。

パンは焼き始めの5分程で、生地が一気に膨らみます。

予熱が不十分だと、パンが膨らむタイミングを逃してしまいます。

結果として、パンの高さが出なくなります。

食パンなど型物のパンを作る場合には、予熱の時に天板も忘れないようにしましょう。

また、予熱後あまり時間が経ってしまうとオーブンの冷却機能が働いてしまうものもあります。

予熱後すぐは庫内温度が上がりきっていない場合もあるので一概には言えませんが、放置しすぎにも注意です。

途中で何度もオーブンを開けてしまう

- 焦げてしまわないか気になってしまう

- 焼きムラがないか心配

こんなこともありますよね。

でも、オーブンはできるだけ開けないで!

オーブンを開け閉めすることで庫内温度は下がってしまいます。

特に、ハードパンの場合は高温で一気に仕上げたいので焼き始めの開け閉めは厳禁です。

もし、途中で焦げそうになっていたり、焼きムラがあったら?

その際には、サッとアルミホイルをかぶせたり、天板を入れ替えたりしてみてください。

時間は極力かけず、庫内温度が下がらないように。

あと、熱い中での作業になるので火傷にも注意してくださいね。

今回の記事でご紹介したかった内容は以上になります。

ちょっとしたコツでパンの仕上がりは劇的に変わります。

うまく膨らまずに悩んでいたら、試してみてくださいね。

パン作りについては、対面やオンライン、YOUTUBEなどでも紹介されています。

生地の状態や発酵の見極めが不安な方は、パン教室で学ぶのがおすすめ。

米粉パン教室を23年1月から開講しています。